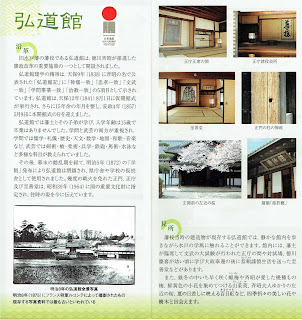

水戸弘道館

江戸時代の総合大学

国指定特別史跡 重要文化財

(茨城県営都市公園HPより)

沿革

旧水戸藩の藩校である弘道館は、徳川斉昭が推進した藩政改革の重要施設の一つとして開設された。

弘道館建学の精神

神儒一致 忠孝一致 文武一致 学問事業一致 治教一致

開学

仮開学 天保12年 1841年 8月1日

本開学 安政 4年 1857年 5月9日

藩士とその子弟が学んだ 入学年齢は15歳卒業はなし

学問と武芸の両方が重視された

多様な科目

学問では 儒学 礼儀 歴史 天文 数学 地図 和歌 音楽など

武芸では 剣術 槍 柔術 兵学 鉄砲 馬術 水泳など

幕末の動乱を経て 明治5年 1872年 の学制発布により閉鎖

幾度の戦火を免れた正門、正庁及び至善堂は、昭和39年 1964年 に国の重要文化財に指定された。

館内には、藩主が臨席して文武の大試験が行われた正庁の間や對試場がある。

徳川慶喜が幼いころに学び、大政奉還の後に恭順謹慎生活を送った至善堂がある。

厳冬の中いち早く咲く蝋梅や斉昭が愛した幾種もの梅、鮮黄色の小花を集めてつける山茱萸。斉昭夫人ゆかりの左近の桜。夏の日差しに映える百日紅」など、四季折々の美しい花や樹木と出会える。

ビデオ「弘道館探訪」へのリンク

2018-11-21

2018-07-16

千石稲荷大明神 長野市南石堂町

千石稲荷大明神

長野市南石堂町

千石稲荷神社の由来

抑抑(そもそも)、古くは善光寺平に農耕が始まった時に遡り、その名も知れぬままこの地域の農耕の神として広く信仰されていたもので昭和15年、駅前土地区画整理組合から、敷地の提供を受け現在の地に定着しました。

千石の名は、古くから善光寺領の石高を千石と言われ、又この稲荷神社の地が千歳町、千石町、末広町に挟まれた位置にふさわしい縁起の良い名で知られております。

千石稲荷は農耕、商いのかみとして有名な伏見稲荷の御分身として、地名の千歳(長寿、病気平癒)石堂(家内安全、身体健康)末広(家運隆盛、商売繁盛)の名に稲荷(実る)の願望が叶うという意味が千石稲荷の名に織り込んだものです。

昔より、千石とは、収穫の多きを意味し、千石船など豊かな感じを表現する名として使われております。

(紀元貮千六百年奉賛会の記録より)

長野市南石堂町

千石稲荷神社の由来

抑抑(そもそも)、古くは善光寺平に農耕が始まった時に遡り、その名も知れぬままこの地域の農耕の神として広く信仰されていたもので昭和15年、駅前土地区画整理組合から、敷地の提供を受け現在の地に定着しました。

千石の名は、古くから善光寺領の石高を千石と言われ、又この稲荷神社の地が千歳町、千石町、末広町に挟まれた位置にふさわしい縁起の良い名で知られております。

千石稲荷は農耕、商いのかみとして有名な伏見稲荷の御分身として、地名の千歳(長寿、病気平癒)石堂(家内安全、身体健康)末広(家運隆盛、商売繁盛)の名に稲荷(実る)の願望が叶うという意味が千石稲荷の名に織り込んだものです。

昔より、千石とは、収穫の多きを意味し、千石船など豊かな感じを表現する名として使われております。

(紀元貮千六百年奉賛会の記録より)

Location:

日本、〒381-0000 長野県長野市南長野南石堂町 千石稲荷大明神

2018-05-14

旧信越本線碓氷第3橋梁(めがね橋)

国指定重要文化財

碓氷峠鉄道施設

碓氷第3橋梁(めがね橋)

平成5年8月17日 指定

高崎~横川間は明治18年(1885年)10月、軽井沢~直江津間は、21年にそれぞれ開業しましたが、碓氷線と呼ばれた横川~軽井沢間は、碓氷峠が急勾配のため、路線決定にに紆余曲折し、明治26年(1893年)4月開業となり、高崎~直江津間の全線が開業しました。

横河~軽井沢間の11.2キロメートルは、千分の66.7という最急勾配のため、ドイツの山岳鉄道で実用化されていた、アブト(=アプト)式が採用され、昭和38年まで走り続けました。

この碓氷線には、当時の土木技術の粋を集めて、26のトンネルと18の橋梁が造られましたが、なかでもこの碓氷第3橋梁は2百万個以上のレンガを使用した、国内でも最大のレンガ造アーチ橋です。

文化庁

安中市教育委員会

旧信越本線の碓氷第3アーチ

1.建設

明治25年12月竣工

2.設計者

イギリス人 パゥエル技師

日本人 古川晴一技師

3.構造

煉瓦造アーチ橋(径間数4、長さ87.7メートル)

4.建設してからのあゆみ

碓氷の峻険をこえるため。「ドイツ」の「ハルツ山鉄道」のアプト式を採用して横川、軽井沢間が明治24年から26年にかけて建設されました。

その、こう配は1000分の66.7という国鉄最急こう配です。これを昭和38年9月、速度改良のため新線の完成と同時に使用廃止になった構造物の中では最大のものです。すぐれた技術と芸術的な美しさは今なおその威容を残しております。ここに往時を偲ぶ記念物として、その業績を長くたたえたいものです。

昭和45年1月1日

高崎鉄道管理局

2018-04-25

碓日嶺鐡道碑(復元模造)

碓日嶺鐡道碑(復元模造)

軽井沢駅舎脇にある碓日嶺鐡道碑(復元模造)

陸軍大将従二位勲一等伯爵山県有朋 篆額

従四位勲四等文学博士 重野安繹 撰文

この石碑の由来については、「碓氷峠に鉄道の復活を主張するホームページ」に詳しくあるのでそちらを是非ご覧ください。

石碑についての直接リンクはこちら「碓日嶺鉄道碑」

碓氷線の建設については「碓氷線の廃墟に眠る鐡道碑」に詳しい説明があります。碑文の解読も。

軽井沢駅舎脇にある碓日嶺鐡道碑(復元模造)

陸軍大将従二位勲一等伯爵山県有朋 篆額

従四位勲四等文学博士 重野安繹 撰文

この石碑の由来については、「碓氷峠に鉄道の復活を主張するホームページ」に詳しくあるのでそちらを是非ご覧ください。

石碑についての直接リンクはこちら「碓日嶺鉄道碑」

碓氷線の建設については「碓氷線の廃墟に眠る鐡道碑」に詳しい説明があります。碑文の解読も。

碓氷峠鉄道文化むらに展示されている拓本の複写

破損前の現物からの拓本でしょうか。

Location:

日本、〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢(大字)

草軽電鉄電気機関車

草軽電鉄電気機関車

この機関車はデキ12型機関車といいアメリカのジェフェリー社で大正9年に製作したハンドブレーキ常用、非常用電気ブレーキ付きという鉱山用のトロッコを改造したのもである。

大正4年7月より草軽軽便鉄道営業を開始、大正15年軽井沢~草津間(55.5キロ)の電化が完成してから、昭和37年1月31日路線を廃止するまでの約35年の間、地元民の足として、また、旅行者・避暑客の良き案内人として親しまれた電気機関車である。

南側の一対の車輪は、同機関車が牽引した客車の車輪である。

軽井沢町

軽井沢町教育委員会

軽井沢町文化財審議委員会

この機関車はデキ12型機関車といいアメリカのジェフェリー社で大正9年に製作したハンドブレーキ常用、非常用電気ブレーキ付きという鉱山用のトロッコを改造したのもである。

大正4年7月より草軽軽便鉄道営業を開始、大正15年軽井沢~草津間(55.5キロ)の電化が完成してから、昭和37年1月31日路線を廃止するまでの約35年の間、地元民の足として、また、旅行者・避暑客の良き案内人として親しまれた電気機関車である。

南側の一対の車輪は、同機関車が牽引した客車の車輪である。

軽井沢町

軽井沢町教育委員会

軽井沢町文化財審議委員会

Location:

日本、〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢(大字)

松井須磨子の養家跡(推定地)

松井須磨子の養家跡(推定地)長野県上田市松尾町

松井須磨子は、明治から大正期の大女優で、日本初の近代演劇女優です。

須磨子は、明治19年に松代の旧家にて生まれました。6歳の時に、叔母の嫁ぎ先である上田で洋品店を営む商家へと養女に出されています。

そして上田女子尋常高等小学校へ通う10年間、須磨子は上田で暮らしました。

多感な少女時代を過ごした養家の場所は記録が残っておらず不明ですが、当時の地図からここだったと推測されます。

その後、上京して坪内逍遥が主宰する文芸協会の演劇研究所に入所した須磨子は、明治44年に「ハムレット」のオフィーリア役にてデビューし、華々しいスターの道を歩み始めます。大正2年には熱烈な恋愛関係にあった島村抱月とともに「芸術座」を設立。トルストイの「復活」での劇中歌「カチューシャの歌」など、次々と大ヒット作を世に送り出し続けました。

松井須磨子は、明治から大正期の大女優で、日本初の近代演劇女優です。

須磨子は、明治19年に松代の旧家にて生まれました。6歳の時に、叔母の嫁ぎ先である上田で洋品店を営む商家へと養女に出されています。

そして上田女子尋常高等小学校へ通う10年間、須磨子は上田で暮らしました。

多感な少女時代を過ごした養家の場所は記録が残っておらず不明ですが、当時の地図からここだったと推測されます。

その後、上京して坪内逍遥が主宰する文芸協会の演劇研究所に入所した須磨子は、明治44年に「ハムレット」のオフィーリア役にてデビューし、華々しいスターの道を歩み始めます。大正2年には熱烈な恋愛関係にあった島村抱月とともに「芸術座」を設立。トルストイの「復活」での劇中歌「カチューシャの歌」など、次々と大ヒット作を世に送り出し続けました。

Location:

日本、〒386-0012 長野県上田市中央1丁目2−17 松尾町フードサロン

2018-04-16

王滝村の森林鉄道

王滝村の森林鉄道

森林鉄道

このディーゼル機関車は、木曽郡上松町、王滝村にあった森林鉄道で、昭和26年から昭和50年まで木曽五木(ヒノキ、サワラ、ヒバ、コウヤマキ、ネズコ)などの木材を運んでいました。走った距離は、18万5千キロメートルで、地球を4周半回ったことになります。

森林鉄道は、大正3年3月、長野県内で初めて木曽谷を走って以来、木材を運ぶだけでなく、「林鉄」の愛称で親しまれ、山で暮らす人々の生活物資を運んだり、沿線に住む人の足として利用され、地域山村の生活にも役立っていました。

その後、時代の流れとともに、木材の運搬がトラックに変わり、昭和50年3月に日本で最後の木曽谷の森林鉄道が廃止になったのを機会に、その功績をたたえ、時代の移り変わりをしのび、生きた歴史の資料として、ここに展示しているものです。

なお、このディーゼル機関車より一昔前まで活躍していた蒸気機関車(ボールドウィン)や森林鉄道に関する資料は、木曽郡上松町の赤沢自然休養林(木曽森林管理署管内)に展示してあります。

中部森林管理局

森林鉄道

このディーゼル機関車は、木曽郡上松町、王滝村にあった森林鉄道で、昭和26年から昭和50年まで木曽五木(ヒノキ、サワラ、ヒバ、コウヤマキ、ネズコ)などの木材を運んでいました。走った距離は、18万5千キロメートルで、地球を4周半回ったことになります。

森林鉄道は、大正3年3月、長野県内で初めて木曽谷を走って以来、木材を運ぶだけでなく、「林鉄」の愛称で親しまれ、山で暮らす人々の生活物資を運んだり、沿線に住む人の足として利用され、地域山村の生活にも役立っていました。

その後、時代の流れとともに、木材の運搬がトラックに変わり、昭和50年3月に日本で最後の木曽谷の森林鉄道が廃止になったのを機会に、その功績をたたえ、時代の移り変わりをしのび、生きた歴史の資料として、ここに展示しているものです。

なお、このディーゼル機関車より一昔前まで活躍していた蒸気機関車(ボールドウィン)や森林鉄道に関する資料は、木曽郡上松町の赤沢自然休養林(木曽森林管理署管内)に展示してあります。

中部森林管理局

2018-04-09

善光寺東参道 開鑿記念碑

善光寺東参道 開鑿記念碑

記念碑

大正12年長野電鐵株式會社創立セラルルヤ善光寺東口方面開發並ビニ一般市民利便達成ノ為メ主要停車場ノ設置及之カ連絡道路ノ開鑿ヲ計畫シ關係地元六箇町區長並ニ有志相謀リ頼母子講第一公益講ヲ組織シテ經日費ノ醵出ヲ企圖シ時ノ電鐵社長神津藤平氏及長野市長丸山辨三郎氏ノ指導援助ニ依リ縣會市會ノ協賛ヲ得遂ニ道路ノ開通並ニ善光寺下驛ノ竣設ヲ見ルニ至レリ是レ實ニ如上關係者及講員各位ノ協心戮力ノ賚ニ外ナラス茲ニ碑ヲ建テ由來ヲ記シ以テ後昆ニ傳フト伝爾

記念碑

大正12年長野電鐵株式會社創立セラルルヤ善光寺東口方面開發並ビニ一般市民利便達成ノ為メ主要停車場ノ設置及之カ連絡道路ノ開鑿ヲ計畫シ關係地元六箇町區長並ニ有志相謀リ頼母子講第一公益講ヲ組織シテ經日費ノ醵出ヲ企圖シ時ノ電鐵社長神津藤平氏及長野市長丸山辨三郎氏ノ指導援助ニ依リ縣會市會ノ協賛ヲ得遂ニ道路ノ開通並ニ善光寺下驛ノ竣設ヲ見ルニ至レリ是レ實ニ如上關係者及講員各位ノ協心戮力ノ賚ニ外ナラス茲ニ碑ヲ建テ由來ヲ記シ以テ後昆ニ傳フト伝爾

Location:

日本、〒380-0802 長野県長野市上松2丁目2−2

信濃招魂社 在天の英霊に捧ぐ

信濃招魂社 在天の英霊に捧ぐ

碑文書き起こし

天の英霊に捧ぐ

限りなき蒼壁の涯に夢を追いし少年の日 国家興亡の命運を知り 率先 空への道を拓く。選ばれては陸軍航空の重責を担い、武窓に入りては、操縦通信整備の特技を修む。出でては異郷千里、征旅倥偬の日を過ごす。進みては特別攻撃隊員として玉砕、或は空戦に爆襲火戦に殪れ遺恨病魔に逝く。魂氣いまも勇雲の彼方に在す。

戦争目的の正邪帰趨を問はず、純真な愛國の至情を抱き従順に祖國と民衆のために散華せし兄等よ、安らかに眠れ。

ああ 星霜は往く 離魂妖魔を拂い、この平和を永遠に護り継ぎて、幽勝揺籃の山河いまも明媚たり。この信濃の地に 兄等の芳名と武勲とを子孫に留め、鎮魂の詞を捧ぐ 魂魄心あらば來たりて我等が意趣を饗(う?)けよ

昭和47年5月15日 沖縄復帰の日

元陸軍少年飛行兵第15期生 笹部 武安 撰文

同右 丸山 重雄 謹書

長野県小飛會 建之

裏

設計監理 長野市 株式会社 園建

石工事施工 大町市三日町 柴田石材

https://photos.app.goo.gl/zEDG1DfD9v12MDH42

碑文書き起こし

天の英霊に捧ぐ

限りなき蒼壁の涯に夢を追いし少年の日 国家興亡の命運を知り 率先 空への道を拓く。選ばれては陸軍航空の重責を担い、武窓に入りては、操縦通信整備の特技を修む。出でては異郷千里、征旅倥偬の日を過ごす。進みては特別攻撃隊員として玉砕、或は空戦に爆襲火戦に殪れ遺恨病魔に逝く。魂氣いまも勇雲の彼方に在す。

戦争目的の正邪帰趨を問はず、純真な愛國の至情を抱き従順に祖國と民衆のために散華せし兄等よ、安らかに眠れ。

ああ 星霜は往く 離魂妖魔を拂い、この平和を永遠に護り継ぎて、幽勝揺籃の山河いまも明媚たり。この信濃の地に 兄等の芳名と武勲とを子孫に留め、鎮魂の詞を捧ぐ 魂魄心あらば來たりて我等が意趣を饗(う?)けよ

昭和47年5月15日 沖縄復帰の日

元陸軍少年飛行兵第15期生 笹部 武安 撰文

同右 丸山 重雄 謹書

長野県小飛會 建之

裏

設計監理 長野市 株式会社 園建

石工事施工 大町市三日町 柴田石材

https://photos.app.goo.gl/zEDG1DfD9v12MDH42

2018-04-08

善光寺日本忠霊殿

善光寺日本忠霊殿

善光寺日本忠霊殿造営の由来

奉祀の霊240万柱

善光寺日本忠霊殿は戊辰の役(明治元年ー1868年ー)以降太平洋戦争に至る間 国難に殉じた240万の忠霊を奉祀(ほうし)(おまつり)する わが国ただ一つの仏式による霊廟(れいびょう)(おたまや)であり 明治39年(1906年)の創建に成ります。

たまたま日支事変 太平洋戦争における殉国の将兵100万余柱の遺骨遺髪など「おかたみ」を勧請(かんじょう)(おむかえ)したのを機縁(きえん)に 新たに永世不朽(えいせいふきゅう)の殿堂を建立することに財団法人善光寺日本忠霊殿造営奉賛会を結成 浄財を全国に求めました

趣旨に賛して寄進する有志都鄙(とひ)を蔽(おう)うて余さず 造営の工程も順調に進んで昭和45年3月(1970年)廟塔(びょうとう)を落成し 240万の忠霊安らかにここに鎮まりました。

平和祈願の霊廟

本尊は阿弥陀如来

善光寺日本忠霊殿は 善光寺の本尊一光三尊仏(いっこうさんぞんぶつ)=阿弥陀如来(あみだにょらい) 観世音菩薩(かんぜおんぼさつ) 勢至菩薩(せいしぼさつ)=請来(しょうらい)(おむかえ)して本尊と定めました

年祖国に殉じ 人類永遠の平和の礎(いしずえ)と化した精忠(せいちゅう)赫々(かくかく)の霊魂(みたま)は 仏のみちびきによってこの霊廟に鎮まり阿弥陀如来の慈悲のみ光のもと 永久(とわ)に国家民生の安泰をお護りするのであります

敬仰追慕(けいぎょうついぼ)して忠霊の冥福を念じ 祖国万邦の和平繁栄を冀(こいねが)い併せて一家同胞(はらから)の息災延命(さわりなき)をお祈りいたしましょう

昭和45年4月吉日

善光寺日本忠霊殿

戊辰戦争(ママ)から第二次世界大戦(ママ)までの戦争で亡くなった、約

万柱の英霊を祀る仏式霊廟です。明治39年(1906年)に創建され、昭和45年(1970年)に現在の姿に改築されました。1階には善光寺ゆかりの宝物を展示する「善光寺資料館」が併設されています。

登録:

コメント (Atom)